Par Christophe Pruvot

Une constellation de représentations sensibles

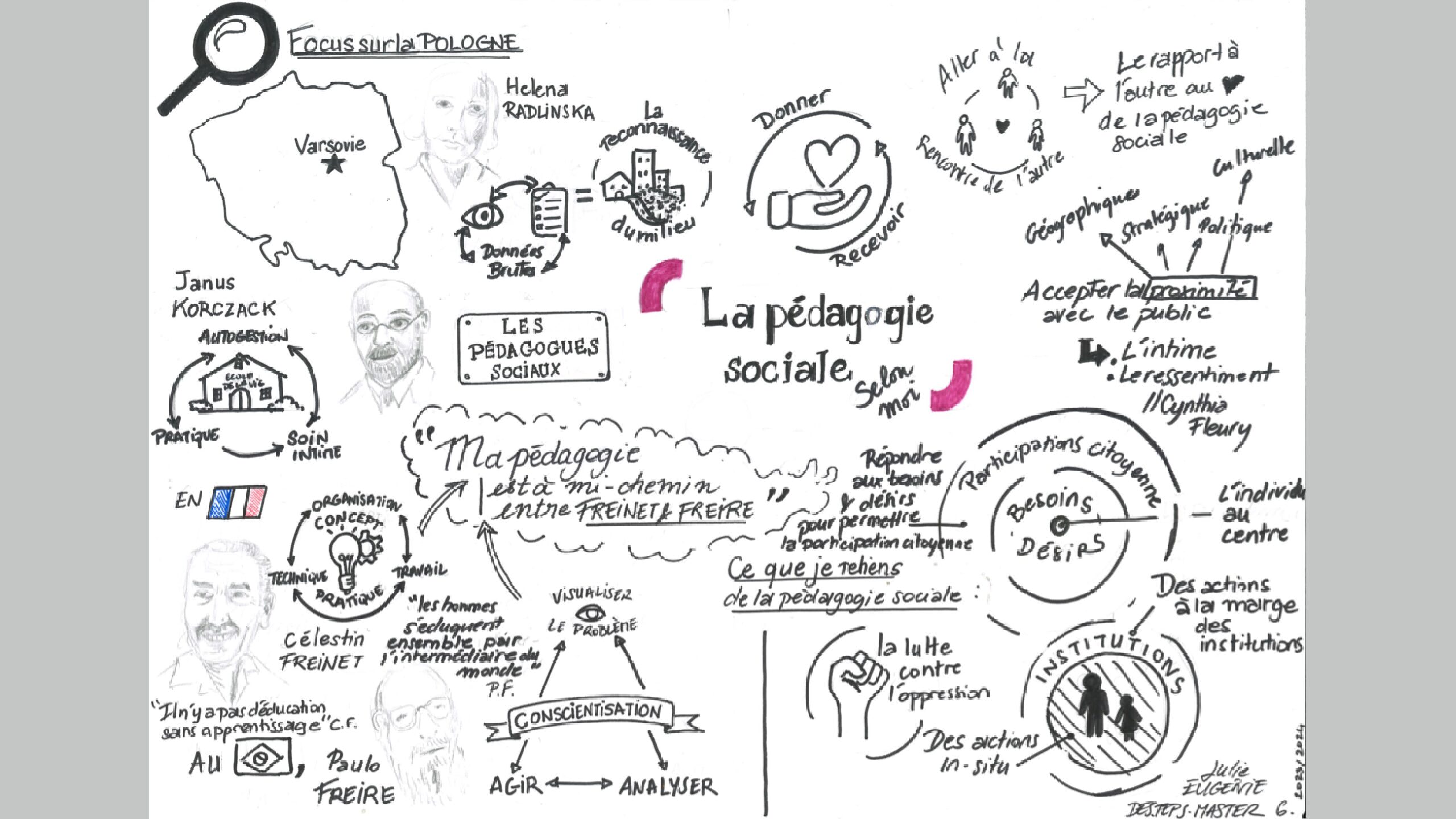

En guise de clôture d’un parcours de formation en Master 1 en sciences de l’éducation, les étudiant·es ont été invité·es à répondre à la consigne suivante : « Pour moi, la pédagogie sociale, c’est ça, et c’est ce que j’ai envie d’en dire ».

Le résultat : une série de cartes mentales, foisonnantes, subjectives, engagées, dans lesquelles chacun·e a tenté de mettre en forme une expérience à la fois théorique, vécue et projetée. Il ne s’agit pas d’un exercice scolaire de restitution de contenu, mais bien d’un acte de traduction personnelle, qui articule savoirs, vécus et désirs.

Ce travail graphique et réflexif permet de rendre visibles les effets de la formation, mais aussi les appropriations plurielles de ce que peut être une pédagogie sociale. En ce sens, ces cartes mentales ne sont pas de simples bilans : elles sont déjà, en elles-mêmes, des gestes pédagogiques et politiques.

Pour celles et ceux qui souhaitent voir et découvrir les cartes mentales, c’est ICI.

Approcher la pédagogie sociale : une tentative de définition plurielle

La pédagogie sociale n’est pas une méthode figée. Elle est un engagement dans le monde, une manière de faire avec et à partir de la vie des gens, dans les marges, dans les interstices. Elle naît des rapports, s’inscrit dans les territoires, se construit collectivement, et affirme la centralité des subjectivités.

Dans les productions étudiantes, on retrouve, en creux ou en pleine lumière, les dimensions suivantes :

Une pédagogie de la relation

La pédagogie sociale affirme la primauté du lien sur la norme, de la relation sur le dispositif. Elle place l’humain au centre, non comme un objet à corriger ou à orienter, mais comme un sujet à reconnaître, à écouter, à rencontrer. Ce qui fait éducation, ce n’est pas d’abord un contenu transmis, mais un rapport. Un rapport qui ne va pas de soi, qui demande du temps, de la présence, de la confiance. Dans cette logique, l’éducateur ou l’éducatrice n’est pas un sachant qui maîtrise et encadre, mais un compagnon de route, un artisan du lien. La relation n’est pas un outil pour atteindre un objectif : elle est une fin en soi, une manière d’exister ensemble dans le monde.

Les cartes mentales témoignent de cette attention portée à l’autre, à l’écoute, au dialogue, au faire ensemble. On y retrouve des mots comme « confiance », « solidarité », « entraide », « être avec », « co-présence », « attention à l’humain ». C’est une relation qui ne s’impose pas, mais qui se construit dans la durée, dans l’acceptation de la complexité, des conflits, des fragilités.

Une pédagogie ancrée dans le réel

La pédagogie sociale part du terrain, du quotidien, du vivant. Elle ne prétend pas imposer un modèle, un programme, une vérité. Elle s’enracine dans le vécu des personnes, dans leurs histoires, leurs territoires, leurs situations concrètes. C’est une pédagogie du « ici et maintenant », qui refuse les logiques descendantes et abstraites de l’école ou de l’institution. Elle considère que c’est à partir de ce qui est là comme la précarité, les violences, mais aussi les ressources, les formes de solidarité, les savoirs d’expérience que l’on peut construire quelque chose.

Dans les productions étudiantes, cela se manifeste par une insistance sur le terrain, sur le contexte, sur l’écoute des besoins réels. Les cartes parlent de rue, de quartier, de familles, de jeunesse, de communautés. On y voit des éducateurs qui ne restent pas dans les murs, mais qui vont là où ça vit, là où ça brûle parfois. Ce sont des démarches qui s’inventent au contact du réel, dans l’incertitude, dans l’imprévu.

Une pédagogie critique

La pédagogie sociale est indissociable d’un regard critique sur le monde tel qu’il va. Elle ne cherche pas à adapter les individus à un système injuste, mais à créer les conditions d’une prise de conscience et d’un engagement. Elle part du principe que l’éducation n’est jamais neutre : elle peut conforter l’ordre établi ou le questionner. Elle peut être au service de la reproduction sociale ou de l’émancipation.

Dans cette optique, la pédagogie sociale travaille sur les rapports de pouvoir, les dominations, les exclusions. Elle refuse la neutralisation du politique au profit d’une technicisation des pratiques éducatives. Elle forme à penser, à résister, à désobéir parfois. Les cartes mentales évoquent la désinstitutionalisation, la lutte contre les stigmatisations, l’importance de déconstruire les normes. On y lit une volonté de ne pas faire « pour », mais « avec » ou « ensemble », de remettre en cause les évidences, d’ouvrir des possibles. C’est une pédagogie qui politise l’expérience.

Une pédagogie de l’agir

Pas de pédagogie sociale sans mise en mouvement. Elle ne se contente pas de dire, elle fait. Elle engage le corps, l’imaginaire, le collectif. Elle transforme par l’action, par l’expérimentation, par la création. Elle ne fige pas les rôles, elle autorise à essayer, à rater, à recommencer. Elle donne le droit d’agir sans être expert, d’apprendre en faisant, d’inventer des formes nouvelles. Le faire est ici une modalité d’appropriation, de transformation, de résistance.

Les productions étudiantes montrent une volonté d’agir concrètement : par des ateliers, des projets collectifs, des actions artistiques ou citoyennes, des interventions de rue. Il ne s’agit pas de discours théoriques sur l’émancipation, mais d’actions situées, incarnées, qui cherchent à produire du changement aussi modeste soit-il. Cette pédagogie-là ne craint pas le conflit, la confrontation, la friction avec le réel. Elle les considère même comme des moteurs possibles du changement. Autant de traits que l’on retrouve déployés différemment selon les cartes mentales : ici un focus sur l’éducation populaire, là une mise en avant de l’agir communautaire, ailleurs une approche éthique et relationnelle du soin.

Ce que révèle ce travail final : des effets de formation multiples

À travers ces productions, on peut lire plusieurs strates d’apprentissage :

Une intégration conceptuelle

L’un des effets les plus visibles de ce travail final est l’appropriation, par les étudiant·es, d’un certain nombre de concepts fondamentaux liés à la pédagogie sociale. Mais il ne s’agit pas d’une simple restitution académique : les notions sont remobilisées, reformulées, articulées à des expériences concrètes. On y retrouve des termes comme émancipation, coéducation, éthique de la relation, désinstitutionalisation, territoire, commun, expérimentation, mais aussi des expressions issues des mouvements d’éducation populaire ou des pratiques militantes.

Ce lexique partagé, tout en restant singulier chez chacun·e, est le signe que la formation a permis une montée en généralité sans décrochage du réel. Les concepts ne sont pas plaqués : ils émergent d’un travail de mise en lien entre lectures, discussions, vécus de terrain et réflexions intimes. Ils deviennent des outils pour penser, des appuis pour agir, des repères pour se situer. C’est là que la pédagogie sociale rejoint une exigence universitaire véritable : permettre à chaque sujet de penser avec des outils rigoureux, mais sans renier son ancrage, son style, sa voix.

Un positionnement politique

Au-delà des savoirs mobilisés, les productions témoignent d’une prise de position, parfois implicite, souvent explicite, face aux logiques dominantes dans les champs de l’éducation, du travail social et des politiques publiques. Ce que les étudiant·es expriment à travers leurs cartes, c’est un rejet de la standardisation, de la performance, de l’individualisation forcenée. Ils et elles dénoncent les injonctions à l’évaluation permanente, la gestion technocratique du lien social, le formatage des pratiques éducatives.

À l’inverse, ce qu’ils et elles revendiquent, c’est une éducation inscrite dans une visée transformatrice, collective, engagée. Une éducation qui prend parti : pour les invisibilisés, pour les oubliés, pour les marges. Le projet professionnel se dessine ici comme un projet politique : il ne s’agit pas seulement de « faire un métier », mais de tenir une position, d’incarner un rapport au monde. Cet engagement est peut-être encore en cours de construction, mais il est déjà là, perceptible, affirmé, parfois avec une radicalité assumée.

Une mise en récit de soi

Les cartes mentales produites ne sont pas neutres. Elles racontent quelque chose de l’auteur, de son histoire, de sa trajectoire, de ses sensibilités. En cela, elles sont aussi des récits de formation. Chaque carte est une tentative pour se situer dans une cartographie plus large : celle de l’éducation, du social, du politique. On y lit des expériences personnelles, des prises de conscience, des tensions vécues, des espoirs formulés. Ce travail final devient alors un espace d’auto-socio-analyse, au sens où il permet de mettre en lien l’intime et le structurel, le parcours individuel et les dynamiques collectives.

Cet exercice de mise en récit est précieux : il permet de faire exister des subjectivités souvent mises à distance dans les formations universitaires. Il donne droit à l’émotion, au doute, à la colère, à l’élan. Il autorise à dire « je » dans un espace où trop souvent, seul le discours objectivant est valorisé. Et ce « je » n’est pas narcissique : il est politique. Il s’inscrit dans un mouvement d’appropriation du savoir et de légitimation de sa propre parole.

Une capacité d’expression alternative

Enfin, le choix du support, la carte mentale, n’est pas anodin. Il ouvre un espace d’expression différent, libéré des formats académiques habituels. Ici, pas de dissertation linéaire, pas de démonstration froide, mais une mise en forme créative, sensible, souvent visuelle, où les mots côtoient les dessins, les couleurs, les formes. Cela permet à chacun·e de produire un savoir situé, incarné, qui reflète une manière singulière de penser et de ressentir la pédagogie sociale.

Ce détour par une forme non conventionnelle permet de faire émerger des pensées qui, autrement, seraient peut-être restées tues ou marginalisées. Il autorise la polyphonie, la complexité, le fragment. Il valorise la pensée en mouvement, non figée. C’est aussi une manière de dire que la pédagogie sociale ne se réduit pas à un discours sur l’éducation : elle est aussi une pratique esthétique, une poétique du lien, une invention permanente de langages pour dire le monde autrement.

La pédagogie sociale comme espace de formation et de transformation

Ce travail collectif de fin de formation témoigne avec force du potentiel de la pédagogie sociale comme espace d’apprentissage intégral. Elle n’est pas seulement un objet d’étude que l’on observe ou définit. Elle est une expérience formatrice en soi, une manière d’apprendre à partir du monde tel qu’il est, en cherchant à en révéler les lignes de force, les contradictions, les possibles.

Dans cette perspective, la pédagogie sociale se présente comme une méthode d’apprentissage alternative, fondée sur l’engagement, la réflexivité et l’expérimentation. Elle refuse la séparation entre théorie et pratique, entre savoirs savants et savoirs issus de l’expérience. Elle valorise les intelligences multiples, les démarches inductives, les apprentissages collectifs. Elle invite à construire ses propres outils de pensée, à partir de ce qui nous traverse, plutôt qu’à appliquer des grilles toutes faites.

Les cartes mentales produites par les étudiant·es incarnent cette manière d’apprendre en marchant, d’élaborer du sens en se confrontant au réel. Elles ne sont pas de simples supports visuels : ce sont des lieux de cristallisation de savoirs situés, des formes de connaissance qui naissent dans l’interstice entre le vécu, la pensée et le désir d’agir. Chaque carte est une tentative d’agencement, de mise en relation, de composition d’un savoir personnel qui résonne avec des enjeux collectifs.

Mais au-delà même de cette richesse épistémologique, ce travail révèle une autre dimension fondatrice : la formation comme processus de subjectivation politique. Il ne s’agit pas seulement de transmettre des contenus, ni même de former des professionnels compétents. Il s’agit de permettre à chacun de se construire comme sujet dans et contre le monde tel qu’il va. Cela suppose de créer les conditions d’un déplacement : sortir de la posture d’étudiant récepteur, et entrer dans un rapport actif, critique, engagé au savoir et à la société.

Ce type de formation invite à se poser les questions suivantes : Quel éducateur je veux être ? Quelles valeurs me traversent ? Quelles injustices me révoltent ? Quels mondes ai-je envie de contribuer à construire ? En ce sens, elle est radicalement différente d’une formation professionnelle conçue comme adaptation à un marché du travail. Elle est un espace de mise en tension entre ce qui est et ce qui pourrait être. Elle forme à habiter les contradictions, à porter des marges, à transformer les contraintes en lieux de création.

C’est ici que la pédagogie sociale rejoint les traditions critiques et populaires de l’éducation : elle forme des acteurs capables de tenir dans les marges, de résister sans s’isoler, d’inventer sans modéliser, de prendre soin sans dominer. Elle développe des postures d’attention, de vigilance, de création collective. Elle outille pour agir dans des espaces fragiles, instables, parfois violents, sans céder ni au cynisme, ni à la résignation.

En proposant un espace de formation qui mêle théorie, pratique, éthique, politique et créativité, la pédagogie sociale ne prépare pas seulement à un métier : elle prépare à une manière d’être au monde, lucide, sensible et agissante.

Et après ? Des traces, des tensions, des possibles

La formation touche à sa fin, mais la pédagogie sociale ne s’arrête pas aux murs de l’université. Elle ne s’achève pas avec un travail final, aussi riche soit-il. Elle s’insinue, persiste, résiste. Reste la question fondamentale : qu’est-ce qui va demeurer ? Que restera-t-il de cette approche, une fois les étudiant·es plongé·es dans les réalités professionnelles, souvent normées, parfois hostiles, des métiers de l’éducation, du social, du soin ou de l’intervention ?

Il ne s’agit pas de croire à une transposition immédiate ou magique. La pédagogie sociale n’est pas un kit de bonnes pratiques qu’on pourrait appliquer à volonté. Elle est plutôt une manière d’être, une posture intérieure, une éthique du faire. Ce qui peut rester, ce sont des manières de voir autrement, de penser autrement, de ne pas céder tout de suite à l’évidence institutionnelle, à la langue froide des dispositifs, à l’obsession de la preuve. Ce qui peut rester, c’est la capacité à ouvrir des brèches, à porter attention, à faire un pas de côté quand l’urgence ou la norme imposent la marche forcée.

Dans les métiers de terrain, la pédagogie sociale pourra réapparaître sous des formes modestes, diffuses, parfois presque invisibles : une manière d’accueillir, de ralentir, d’écouter sans évaluer, de faire confiance à un collectif, de défendre un temps gratuit, de bricoler avec le réel au lieu de plier sous lui. Ce sont ces gestes-là qui font la différence. Pas forcément dans les comptes-rendus, mais dans les trajectoires humaines.

Ce que l’on peut espérer, ce n’est pas la généralisation d’une méthode, mais la persistance d’un esprit : celui qui continue à croire en la puissance éducative des relations humaines, même dans un contexte de désenchantement bureaucratique. Celui qui refuse la dépolitisation des pratiques professionnelles. Celui qui, dans un monde de plus en plus fragmenté, ose encore parler de commun, de transformation sociale, d’émancipation.

Ce que la formation a planté, ce sont des graines : certaines germeront tout de suite, dans des projets, des postures, des expérimentations concrètes. D’autres mettront plus de temps, surgiront dans une situation difficile, une rencontre, une impasse. La pédagogie sociale n’est pas un effet immédiat : c’est un ferment. Une manière de ne pas oublier que l’éducation peut encore être un acte politique, un acte d’hospitalité, un acte de résistance joyeuse.

À travers cette formation, peut-être qu’un fil s’est tendu. Il ne tiendra pas tout seul. Il faudra le raviver, le partager, le nourrir de lectures, d’alliances, de luttes, de moments vécus. Mais il est là. Et il peut accompagner, durablement, celles et ceux qui feront demain, à leur manière, de l’éducation un lieu habité, un lieu vivant, un lieu de possibles.

Conclusion. Un savoir vivant, une promesse en tension

Ce corpus de cartes mentales n’est pas un simple travail de fin d’année. Il est la trace d’un processus, la matérialisation de ce qui se cherche, se comprend, se transforme dans et par la formation. À travers ces représentations sensibles, critiques et situées, ce sont des subjectivités en mouvement que l’on voit apparaître. Des étudiant·es qui ne se contentent pas d’apprendre des savoirs, mais qui les interrogent, les relient à leur vécu, les engagent dans un devenir professionnel et politique.

La pédagogie sociale, dans cette formation, ne se réduit ni à un contenu, ni à une posture à adopter. Elle devient un milieu d’émergence : un lieu pour penser avec d’autres, pour désapprendre certaines évidences, pour rêver des pratiques qui résistent. Un lieu d’ouverture, mais aussi de tension : car rien n’est simple quand on choisit de tenir dans les marges, de défendre l’humain là où tout pousse à l’écraser, d’affirmer une éthique là où la logique gestionnaire fait loi.

Mais c’est justement cette tension qui est féconde. Car elle oblige à faire des choix. À se situer. À ne pas céder trop vite. Ce que révèle ce travail collectif, c’est une promesse : celle que quelque chose de la pédagogie sociale (une manière d’habiter le monde, une manière de faire relation, une manière d’agir) puisse persister, se réinventer, s’incarner dans des pratiques professionnelles futures, même fragiles, même ponctuelles, même imparfaites.

C’est dans cette promesse-là que réside, peut-être, la puissance de la formation : non pas de fabriquer des modèles, mais de former des consciences, des volontés, des sensibilités capables de tenir, de relier, d’ouvrir. À leur manière. Avec leurs outils. Avec les autres.