Par Christophe Pruvot

Novlangue managériale : langue du management ou management par la langue ?

La novlangue managériale ne se contente pas de traduire une vision du monde : elle le fabrique. Dans les organisations contemporaines, elle s’impose comme une langue de l’efficacité supposée, saturée de termes anglophones, d’acronymes, de tournures pseudo-scientifiques. Le réel devient un fond flou au service d’un vernis stratégique. On ne parle plus de travail, mais de « gestion de projet », d’« engagement collaborateur », d’« objectifs SMART ». La parole est encadrée, calibrée, dépersonnalisée.

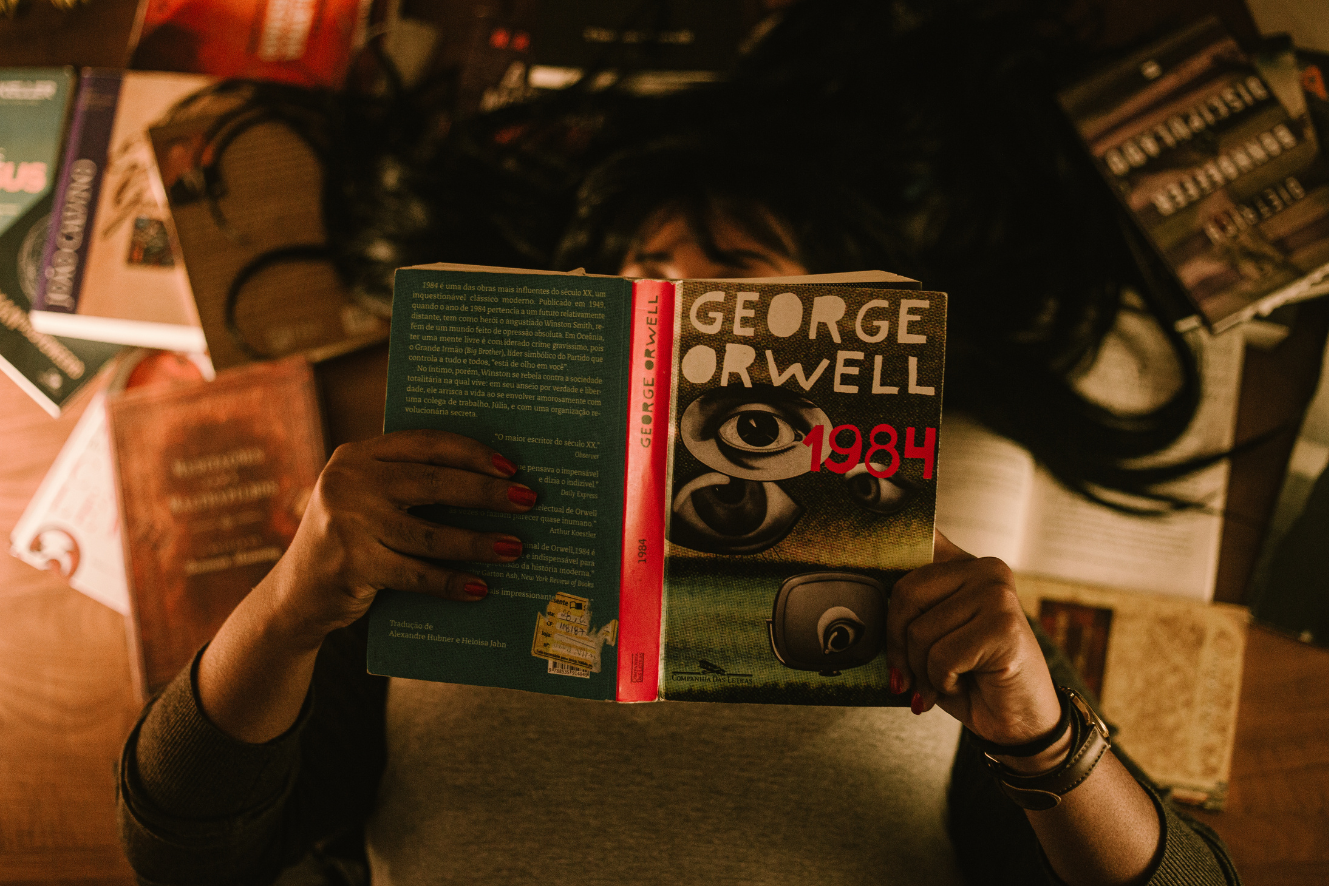

Cette situation fait écho à l’invention orwellienne de la novlangue dans 19841 : une langue conçue pour restreindre la pensée, pour rendre impossible toute formulation d’une critique. Dans le roman, « la liberté, c’est l’esclavage », et les mots ne décrivent plus la réalité, ils l’écrasent. Ce que George Orwell dénonçait, c’est le pouvoir du langage à devenir un outil de contrôle mental, à appauvrir les idées jusqu’à leur disparition.

Dans La société malade de la gestion2, Vincent de Gaulejac3 analyse une logique similaire : la rationalité gestionnaire colonise les subjectivités. Elle impose un discours qui sépare les individus de leur expérience. On ne parle plus à partir de ce qu’on vit, mais à partir d’un lexique imposé. La langue devient un filtre hiérarchique, et le langage du travail est confisqué par l’idéologie gestionnaire.

Comme le rappelle Clément Viktorovitch4, spécialiste de rhétorique, « ceux qui imposent les mots imposent les idées ». Le discours managérial est tout sauf neutre : il est un acte de pouvoir. Ce n’est pas simplement une langue du management, c’est un management par la langue.

Parler creux : langage d’illusion, parole sans prise

Le parler creux est cette étrange langue qui semble dire quelque chose mais ne prend sur rien. Ce sont les discours qui sonnent bien, qui plaisent à l’oreille, mais n’engagent à rien. Tout est fluide, positif, orienté solution. Mais il n’y a plus d’objet, plus de sujet, plus de conflit.

Dans L’art de ne pas dire, Clément Viktorovitch et Ferdinand Barbet5 décortiquent les mécanismes de ce vide stratégique : périphrases floues, voix passive, euphémismes permanents. Parler pour éviter de dire. Formuler sans jamais nommer. Informer sans transmettre. Un langage performatif qui remplace la pensée par la communication, et la réalité par la perception.

Dans les institutions, le parler creux est une technique de survie bureaucratique. Il permet de faire semblant, de donner l’illusion du mouvement, du sens, de la coopération, tout en protégeant les responsables du risque de répondre. Ce type de discours produit une parole sans sujet, où plus personne ne parle à partir de lui-même.

C’est ce que dénoncent les conférences gesticulées de Franck Lepage, et les ateliers de désintoxication de la langue de bois proposés par l’association L’Ardeur. Le parler creux, loin d’être anodin, rend impossible une critique sociale. Il dépolitise le langage et disqualifie les colères légitimes, en leur opposant des formules désincarnées.

Langue de bois : esquive, flou et neutralisation politique

La langue de bois, elle, est une stratégie. Là où le parler creux est une absence de contenu, la langue de bois est un contenu camouflé. Elle est l’art de ne pas répondre, de diluer les désaccords, de neutraliser les tensions sous un langage convenu.

Dans les institutions publiques comme dans les entreprises, c’est le langage par défaut des responsables politiques ou hiérarchiques. On n’avoue pas un échec, on parle de « recalibrage ». On ne traite pas une crise, on « accompagne la transition ». Tout est vague, tout est feutré, tout est sous contrôle.

Franck Lepage6 insiste sur le caractère politique de cette langue : elle dépossède les citoyens de leur capacité à penser en termes de rapports de force. Elle remplace les inégalités par des différences, les conflits par des incompréhensions, les choix par des fatalités.

Comme l’enseigne L’Ardeur7 dans ses formations à l’éducation populaire, le combat contre la langue de bois est un combat pour la pensée critique. Il ne s’agit pas seulement de parler autrement, mais de retrouver le pouvoir de nommer les choses telles qu’elles sont pour pouvoir les transformer.

La dépossession langagière comme dépossession du travail

Ces trois langages (novlangue, parler creux, langue de bois) sont les outils d’un même processus de dépossession. Ils coupent les travailleuses et les travailleurs de leur capacité à dire ce qu’ils vivent. Ils imposent une langue extérieure, technicisée, désincarnée, qui crée un écart entre le vécu et sa formulation.

Vincent de Gaulejac le montre clairement : la souffrance au travail naît aussi de cette fracture symbolique. Ce que l’on ressent est invalidé par ce que l’on est censé dire. Ce que l’on vit est relégué à l’indicible. Et ce que l’on fait ne peut plus être raconté avec ses propres mots.

Cette dépossession langagière est une dépossession politique. Car on ne peut transformer le monde que si on peut le nommer. Et on ne peut le nommer que si l’on possède une langue pour le faire. Or, cette langue est aujourd’hui colonisée par le marketing, la gestion, le flou.

Réarmer le langage, retrouver une parole située

Il y a urgence à réarmer le langage. À retrouver une parole située, incarnée, conflictuelle. Une parole qui ne cherche pas à « communiquer », mais à dire, à nommer, à relier. Une parole qui part du vécu, de la pratique, de l’expérience. Une parole qui ne craint pas la rugosité.

Cela suppose de refuser les éléments de langage et préférer les mots vrais, même maladroits. Cela suppose également de transmettre les outils de la rhétorique populaire, comme le propose Clément Viktorovitch : non pour manipuler, mais pour construire une parole outillée et libre.

Il est nécessaire de remettre en friction les mots et les idées, comme dans les ateliers de L’Ardeur : retrouver le sens politique de la parole.

C’est dans cette réappropriation que réside une forme de résistance. La reconquête du langage est une reconquête du sens, du pouvoir d’agir, et du commun.

Conclusion : Orwell avait raison, mais la résistance existe.

Orwell nous avait mis en garde : celui qui contrôle le langage contrôle la pensée. Dans 1984, la novlangue ne faisait pas que censurer : elle empêchait de penser autre chose. Le cauchemar orwellien n’est pas loin, lorsque dans nos institutions, nos entreprises, nos services publics, le langage se vide de sens, et la pensée devient un bruit de fond.

Mais ce cauchemar n’est pas inéluctable.

Il existe encore des espaces de résistance : des éducations populaires, des ateliers de désintoxication, des prises de parole libres, des gestes qui trahissent le format, des mots qui dérapent. Il faut les entretenir, les diffuser, les défendre. Parce que le langage est notre premier outil politique.

Et parce que parfois, parler vrai, c’est déjà commencer à désobéir.

- Orwell, George. 1984, traduit de l’anglais par Amélie Audiberti. Paris : Gallimard, coll. « Du monde entier », 1950.

Publié en 1949, 1984 est une dystopie politique qui décrit un monde totalitaire où l’État, incarné par le Parti et son chef fictif Big Brother, contrôle tous les aspects de la vie des citoyens : leurs gestes, leurs pensées, leur mémoire. La novlangue, la police de la pensée, et la manipulation du passé sont autant d’outils de domination. ↩︎ - De Gaulejac, Vincent. La société malade de la gestion : idéologie gestionnaire, pouvoir managérial et harcèlement social. Points, 2014. ↩︎

- Vincent de Gaulejac est sociologue et professeur des universités émérite à l’Université Paris‑Diderot (aujourd’hui Paris‑Cité). Pionnier de la sociologie clinique en France, il articule dimensions sociales et psychiques, explorant la construction de l’identité, la névrose de classe, la lutte des places, les sources de la honte, l’excellence, le capitalisme paradoxant et le mal‑être au travail. ↩︎

- Clément Viktorovitch est un docteur en science politique, spécialiste de la rhétorique et de l’analyse du discours politique. Il est connu du grand public pour ses chroniques dans les médias français où il décrypte les discours des responsables politiques, déconstruit leurs stratégies argumentatives et met en lumière les mécanismes de persuasion, de manipulation ou de cadrage idéologique. ↩︎

- Viktorovitch, Clément, et Ferdinand Barbet. L’art de ne pas dire : Chroniques d’un saccage du langage. Paris : Éditions du Seuil, 2024. ↩︎

- Franck Lepage : militant de l’éducation populaire, ancien directeur des programmes à la Fédération des Maisons des Jeunes et de la Culture (jusqu’en 2000) et chargé de recherche à l’INJEP. En 2007, il cofondera la SCOP Le Pavé, coopérative d’éducation populaire, dissoute en 2014, puis il est à l’initiative de la structure L’Ardeur en 2015. Inventeur du concept de conférence gesticulée (mêlant autobiographie, théâtre, analyse critique), la première créée en 2006 ↩︎

- L’association l’Ardeur : L’ardeur s’inscrit dans ce mouvement avec une mission précise d’engagement dans le monde militant pour coopérer à une transformation sociale, et reprendre ainsi la main face aux visées de la domination toujours à l’œuvre. Site officiel : https://www.ardeur.net/ ↩︎